Выставка "Абстрактный мир: вне правил, без границ"

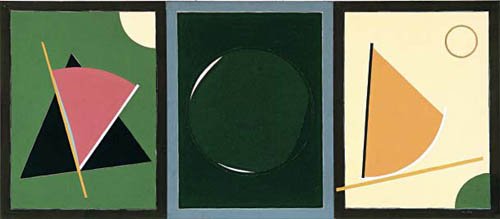

Э. Штейнберг. Без названия. 1992. Картон, гуашь. 64х148 см

Выставка «Абстрактный мир: вне правил, без границ», которая открывается 22 мая в Новом музее, представляет абстракции художников второй половины 20-го начала 21-го века из собрания музея. Абстракция как направление появилась на заре ушедшего века. Классикой абстрактного искусства признан знаменитый «Черный квадрат» Казимира Малевича и живопись Василия Кандинского. В первой половине столетия многие русские художники отдали дань беспредметному искусству: М. Ларионов, Н. Гончарова, Г. Явленский, В.Татлин и др. Во второй половине 20-го века, когда «академический этап» абстракции был пройден, она становится частью процесса неофициального искусства, поскольку именно в ней стало возможным воплотить свою художественную концепцию видения мира.

В то время как западный мир уже давно «канонизировал» абстракцию, в России ей дали еще одно начало. Одними из первых обратились к беспредметному искусству в конце 50-х годов в Москве художники лианозовской группы: В. Немухин, Л. Мастеркова, Л. Кропивницкий, и Е. Михнов-Войтенко в Ленинграде. В 60-е годы искали свой путь кинетисты, участники группы «Движение» – Л. Нусберг и Ф. Инфанте-Арана, создавая произведения на стыке геометрической и метафизической абстракции. Апологетами геометрической абстракции стали Э. Штейнберг и Л. Борисов. Э. Штейнберг соединил мистический аспект символизма с языком супрематизма. Поиски шли, с одной стороны, не без влияния американского экспрессионизма и французской живописи информель, с другой – это было постоянное обращение к теориям К. Малевича и В. Кандинского. Яркие представители неофициального искусства Е. Рухин и Ю. Жарких стремились к максимальному сжатию информации (до символа и знака) в пространстве картины. Они своеобразно использовали различные фактуры и материалы, размещая их на абстрактном фоне.

Найти свой путь в противоречивом мире русского искусства второй половины 20-го века становится «делом чести» для знаковых фигур второго авангарда. Такие художники, как М.Шварцман, Ю. Дышленко и Е.Михнов-Войтенко, создали свои художественные системы. Главной особенностью русской абстракции именно благодаря этим художникам стала научно-философская составляющая живописи. Свои произведения Ю. Дышленко называл «живописью гностического процесса», М. Шварцман – иературами. Центральная фигура ленинградского андеграунда Е. Михнов-Войтенко открыл целый мир новой живописности и сформировал свое отношение к абстракции самостоятельно: создал тюбичные холсты, экспериментировал с нитроэмалями. Свои работы он называл конкрециями, давая понять, что он концентрирует информацию о мире в рамках одной картины. Спецификой русской абстракции «второй волны» стала ее обращенность к лучшим достижениям первого русского авангарда, ее многовариантность и философская направленность.

На протяжении всего 20-го века шел своеобразный диалог двух основных направлений – фигуративного и абстрактного. Оба эти направления не столь взаимоисключающие, как кажется на первый взгляд. Ведь сам термин «абстракция» используется не только в значении «отстраненности от чего-либо». Он может означать – отсутствие конкретного. В этом смысле абстрактная живопись лишена однозначно узнаваемых образов. Многие современные художники работают на стыке беспредметного и фигуративного, достигая особой художественной и эмоциональной выразительности.

Такие приемы характерны для работ В. Янкилевского и О. Ланга, которые впервые представлены на выставке. Так О. Ланг, например, в своих работах использует наивность детского рисунка, работая на грани стирания фигуративного искусства.

Выставка «Абстрактный мир: вне правил, без границ» в Новом музее представляет возможность увидеть картины, созданные под знаком абстракции одними из лучших русских художников второй половины 20-го века; понять для себя одну из важнейших особенностей беспредметного искусства – богатство его ассоциативного восприятия для зрителя.